今回は、企業のSNS運用を効率化して、より効果的なマーケティングを実現する方法について解説していきます!

近年、SNSを活用したマーケティングは、企業にとって欠かせない戦略の一つになっています。Instagram、X、TikTokなど、多くの企業が公式アカウントを運営して、お客さんとの接点を増やそうと取り組んでいますよね。

でも実際のところ、「SNSを活用したいけれど、思うように運用が進まない」と感じている企業さんって本当に多いんです。多くの企業がSNS運用で様々な課題を抱えているのが現状なんですね。

中小企業のInstagram運用の3つの課題

中小企業がInstagram運用を始めるとき、実は多くの企業が同じような壁にぶつかることが多いんです。限られた人数や予算の中で、効果的な運用をするのって本当に大変ですよね。今回は、特に多くの企業さんが「あるある!」と感じる代表的な3つの課題について、詳しくお話していきます。これらの課題をしっかり理解することで、もっと効率的なInstagram運用のヒントが見つかるはずですよ!

課題1:コンテンツ制作の負担

まず一番の課題は、コンテンツ制作の負担がとても大きいことなんです。SNS運用の担当者さんは、投稿のアイデアを考えて、文章を作成して、ビジュアルを作って、投稿スケジュールを管理して…と、本当にたくさんの業務をこなさなければいけません。

さらに企業アカウントでは、ブランドの一貫性を保つことが求められますし、ターゲット層に合ったコンテンツを制作する必要があるため、どうしても制作に時間がかかってしまう傾向があるんですね。

課題2:投稿の質

特に中小企業やスタートアップでは、SNS専任の担当者を置くのが難しく、少数のマーケティングチームで対応しているため、投稿頻度が落ちてしまったり、クオリティが安定しなかったりするケースも多く見られます。

またSNSを継続的に運用していく中で、投稿のネタが尽きてしまったり、同じような投稿ばかりになってしまうという課題もあるんですね。競争が激化する中で他社との差別化が難しく、結果としてエンゲージメントが伸び悩むことも少なくありません。

課題3:すぐに結果は出ない

さらに、SNS運用はすぐに結果が出るものではなく、中長期的な視点で取り組む必要があります。しかし、フォロワーがなかなか増えない、投稿しても反応が薄いという状況が続くと、運用のモチベーションが下がってしまい、途中でやめてしまう企業も多いんです。

特に投稿の分析や改善に時間をかける余裕がないと、成果が出るまでの期間が長くなり、十分な効果を実感できないことも課題の一つですね。

3つの課題を改善するには?

このように企業のSNS運用には様々な課題がありますが、これらを解決するためには、SNS運用の負担を軽減しながら、より質の高いコンテンツを継続的に発信できる体制を整えることが重要になります。

そこで活用したいのが、AIを取り入れた効率的なコンテンツ制作の方法です。ChatGPTを使って投稿のアイデアを大量に生み出し、Canvaを活用して、ブランドの世界観を保ちながらデザインを効率的に作成することで、作業時間を大幅に短縮しながら高品質な投稿を作ることが可能になります。

この方法を導入すれば、少ないリソースでも継続的にSNS運用ができ、より多くのターゲットにリーチすることが可能になるんです。では具体的にどのようにChatGPTとCanvaを活用すればいいか、詳しく見ていきましょう。

ChatGPTとCanvaの活用

SNS運用の課題を解決するために、今回はChatGPTとCanvaの2つのツールを活用した方法をご紹介していきます。どちらも非常に優れたツールで、これらをうまく組み合わせることで、企業のSNS運用の効率を大幅に向上させることができるんです。

ChatGPTとは?

まずChatGPTについて解説していきます。ChatGPTはOpenAIが開発した高度なAIチャットツールで、大量のテキストデータを学習して、自然な文章を生成することができます。このツールを使えば、SNS投稿の内容を素早く作成したり、投稿のアイデアを考えたりすることができるんです。

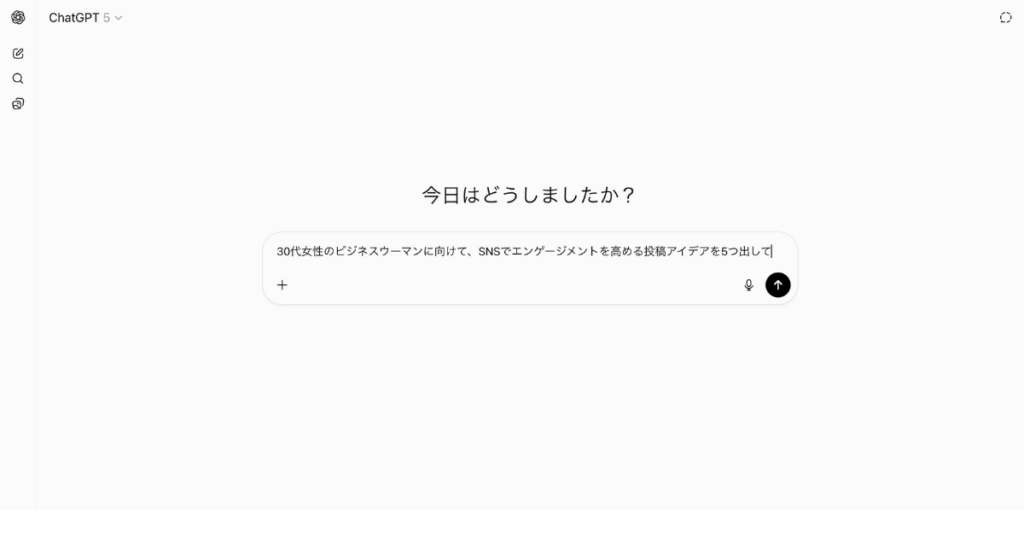

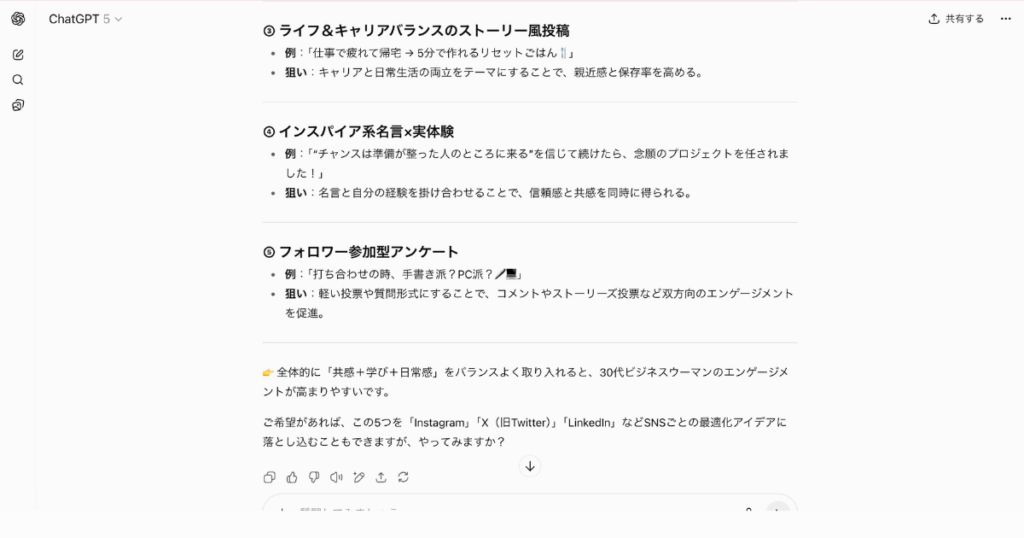

例えば、「30代女性のビジネスウーマンに向けて、SNSでエンゲージメントを高める投稿アイデアを5つ出して」と指示してみます。

するとこのようにChatGPT側でアイデアの生成が開始されます。

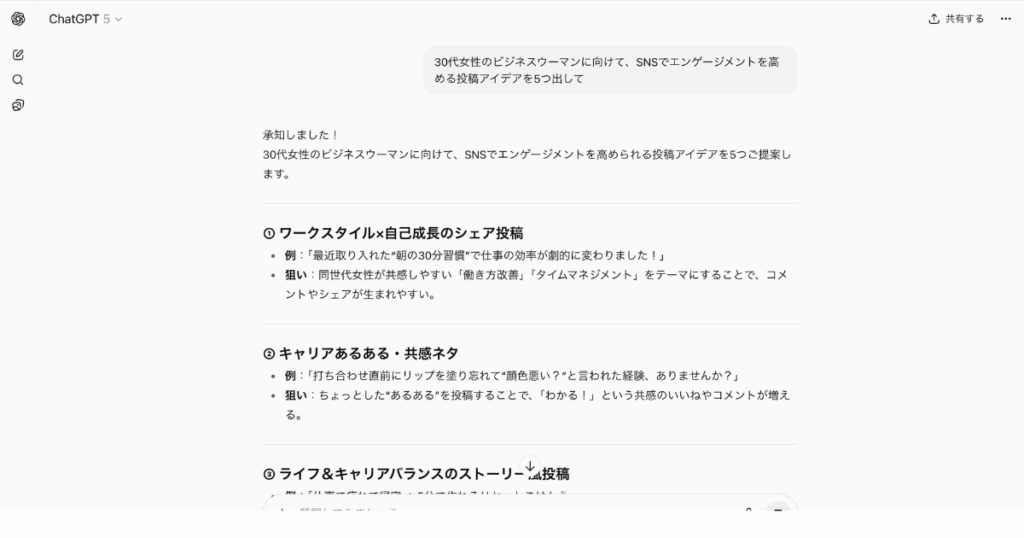

生成が完了しました。

今回は「30代の女性ビジネスウーマン向け」という指示を出したので、ワークスタイル×自己成長、キャリアあるある、ライフ&キャリアバランス、インスパイア系といったような内容のアイデアが生成されました。

また、アイデアとともにその具体例も提案してくれます。

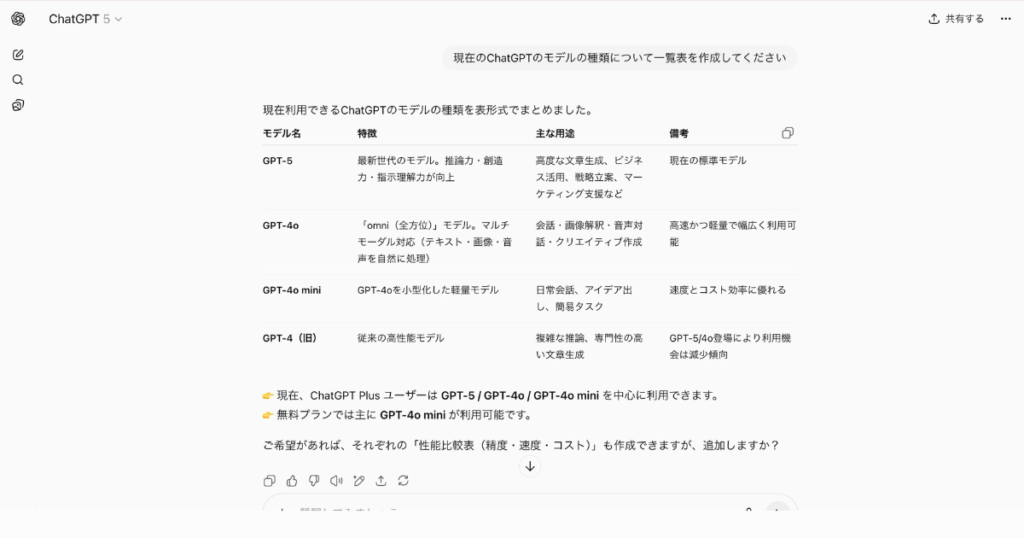

ChatGPTのモデルは2025年8月17日現在で4種類あります。ここでもChatGPTにモデルの種類について一覧表で教えてもらいました。

このようにChatGPTでは、ターゲット層やトレンドに合わせたカスタマイズも可能なので、企業のブランド戦略に適したコンテンツを作成することができます。もし追加したい内容がある場合は、画面下部のテキストボックスにプロンプトを入力して、再度出力してみてください。

ChatGPTの最大のメリットは、時間の節約とアイデアの幅の広がりです。従来、SNS投稿を作成するには時間をかけてリサーチし、文章を考え、何度も修正を重ねる必要がありました。しかし、ChatGPTを活用すれば、その作業が大幅に短縮されます。また、投稿内容がマンネリ化してしまうという問題も、ChatGPTに様々な角度からアイデアを出してもらうことで解決することができるんです。

Canvaとは?

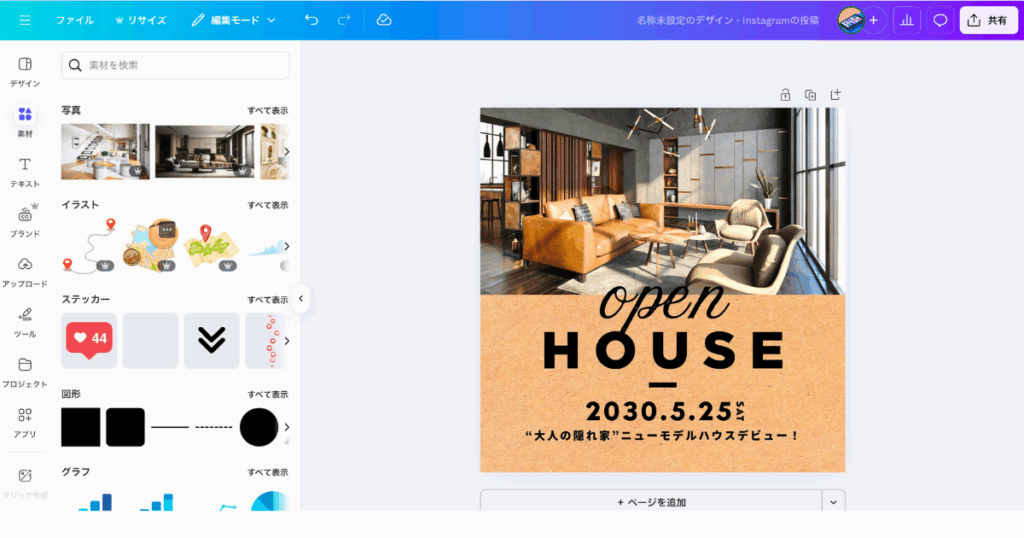

次にCanvaについて説明していきます。Canvaは、デザインの専門知識がなくても、誰でも簡単にクオリティの高いビジュアルを作成できるデザインツールです。SNS投稿用のテンプレートも豊富に用意されており、テキストや画像を編集するだけで、プロフェショナルなデザインの投稿を作成することができます。

特に企業のSNS運用では、投稿のデザインに統一感を持たせることが重要ですが、Canvaを活用することで、ブランドの世界観を崩さず、一貫性のあるビジュアルを作成することができるんです。

Canvaの強みは、チームでの共有と効率的な作業フローにあります。例えば、マーケティング担当者がChatGPTで投稿の文章を作成し、それをCanvaでデザイン担当者が視覚的に整えるといった流れが、スムーズに実現できるんです。

さらに一括編集機能を使えば、大量の投稿を短時間で作成することも可能です。これまで1つずつ手作業で行っていた投稿デザインを一括で作成することで、作業時間を劇的に削減することができます。

ChatGPT×Canvaの最大のメリット

このようにChatGPTとCanvaを組み合わせることで、投稿の企画からデザイン作成までの流れを効率化し、SNS運用の負担を大幅に軽減することができます。企業のマーケティング活動において、SNSは欠かせないチャネルの一つですが、その運用に時間を取られすぎると本来の業務に影響が出ることもありますよね。

AIとデザインツールを活用することで、少ないリソースでも高品質なコンテンツを継続的に発信できる環境を整えることができる、これがこの方法の最大のメリットなんです。

ツール導入による企業の変化

ここまで、ChatGPTとCanvaという2つのツールについて紹介してきました。では、これらのツールを実際に企業が導入すると、どのような変化が起こるのでしょうか?実際に活用している企業の事例を交えながら、そのメリットを詳しくお伝えしていきますね。

制作スピードの向上

まず最も大きな変化は、コンテンツ作成のスピードが飛躍的に向上することです。従来、SNSの投稿を作成するには、テーマを考え、文章を作成し、デザインを整え、スケジュールを組むという一連の流れが必要でした。

しかし、ChatGPTを活用することで、投稿のアイデアを短時間で大量に生成できるため、企画にかかる時間が大幅に削減されます。さらにCanvaを使えば、デザインのテンプレートを活用しながら、ブランドの一貫性を保ちつつ短時間で高品質な投稿を作成することができます。これにより、SNS担当者の作業時間を大幅に短縮し、他の重要な業務にリソースを割くことが可能になるんです。

例えば、ある企業ではSNS投稿の企画からデザインまで平均して2時間ほどかかっていました。しかし、ChatGPTとCanvaを導入したことで、1投稿当たりの作成時間をわずか15分に短縮することができました。特に定期的に発信するキャンペーン情報や商品紹介など、フォーマットが決まっている投稿では、テンプレートを活用することでさらに効率よく作成できるようになります。

コンテンツのクオリティ向上

次に、コンテンツのクオリティが向上するというメリットもあります。従来、SNSの投稿内容を考える際に、ネタが尽きてしまったり、他社と似たような内容になってしまったりすることが課題でした。

しかし、ChatGPTを使うことで、業界のトレンドやユーザーの関心に基づいた新しいアイデアを瞬時に生成できるため、常にフレッシュな情報を発信することが可能になります。また、Canvaではデザインの統一感を保ちつつ、クリエイティブのバリエーションを増やせるため、視覚的にも魅力的な投稿を作成することができるんです。

チームの作業効率向上

さらに、チームでの作業効率が向上するという点も大きなメリットです。多くの企業では、SNS運用をマーケティング担当者が兼任しているケースが多く、時間的な余裕がなくなりがちです。

しかし、ChatGPTで投稿の下書きを自動作成し、Canvaでデザインをテンプレート化することで、チーム全体で作業の分担をしやすくなります。例えば、社内の複数の担当者がChatGPTを活用してアイデアを出し、それを元にデザイナーがCanvaで仕上げるという流れを作ることで、スムーズにコンテンツを制作できるようになるんです。

実際にあるBtoB企業では、これまでSNS運用に割いていた時間が多く、他のマーケティング施策に十分なリソースを割けないという課題を抱えていました。しかし、ChatGPTとCanvaを導入し業務フローを最適化したことで、SNS運用にかかる時間を半分以下に削減し、他のマーケティング活動にも注力できるようになったという結果が出ています。

このように、ChatGPTとCanvaの導入によって、企業のSNS運用は大きく変わります。作業時間の短縮、コンテンツの質の向上、チームの生産性向上といったメリットを活かすことで、SNSマーケティングの成果を最大限にすることが可能になるんです。

競合との差別化

ここまで、ChatGPTとCanvaを活用することで、SNS運用の効率が大幅に向上することをお伝えしました。しかし、ただ効率化するだけではなく、競合と差別化を図ることも重要です。

どの企業もSNSを活用するようになった今、単に投稿を増やすだけでは、ターゲットの目に留まるのが難しくなっています。では、どのように競合との差をつけることができるのか、そのポイントをお話していきますね。

スピードと量の差

まず、スピードと量の差を活かすことができます。従来、SNS投稿を作成するには多くの時間と労力が必要でしたが、ChatGPTを活用することで、投稿のアイデアを短時間で大量に生み出せるようになります。

さらにCanvaを使えば、デザインを素早く仕上げることができるため、競合他社が1日1回の投稿をする間に、こちらは2〜3回の投稿を発信することも可能になります。ただし、単に投稿数を増やすだけではなく、一貫したブランドメッセージを発信することが重要です。これにより、ターゲットの目に触れる機会を増やし、競争優位性を確立することができるんです。

オリジナリティの差

次に、オリジナリティを出すことが競合との差をつける鍵になります。ChatGPTは強力なツールですが、AIが生成する内容をそのまま使うのではなく、企業独自の視点や専門知識を加えることで、より価値のあるコンテンツに仕上げることができます。

例えば、業界の最新情報をもとに企業の見解を加えた投稿を作成することで、単なる情報発信ではない専門性の高いコンテンツとして差別化することができます。また、ChatGPTに「ターゲットにとって意外性のある情報を含めた投稿を作ってください」といった指示を出すことで、他社とは異なる切り口のコンテンツを作成することも可能になるんです。

ブランドの一貫性

さらに、ブランドの一貫性を保つことも重要なポイントです。多くの企業がSNS運用を行っていますが、投稿のトーンやビジュアルがバラバラで、ブランドの統一感が欠けているケースも少なくありません。

Canvaを活用すれば、テンプレートを統一し、ブランドカラーやフォントを一貫して使用することができるため、投稿を見ただけで「この企業のもの」だと認識してもらいやすくなります。視覚的な統一感は、ブランドの信頼性を高め、フォロワーとのエンゲージメントを強化する効果も期待できるんです。

ターゲットに合わせたコンテンツ作成

また、ターゲットに合わせたコンテンツを作成することも差別化には欠かせません。SNSでは、フォロワーの関心や行動データを分析し、それに基づいて投稿内容を最適化することが重要です。

ChatGPTを活用すれば、「このターゲット層に響くような表現で投稿を作成してください」といった指示を出し、ターゲットに合った投稿を生成することができます。例えば、若年層向けのカジュアルなトーンの投稿とBtoB向けの専門的な内容の投稿を使い分けることで、より効果的にターゲットにアプローチすることが可能になるんです。

このように、ChatGPTとCanvaを活用することで、競合よりも多くの質の高い投稿を発信し、オリジナリティとブランドの一貫性を保ちながら、ターゲットに最適化したコンテンツを提供することができます。

ただ効率的に投稿を作成するだけではなく、どのように競合と差をつけるかを意識することで、SNS運用の成果を最大化することが可能になるんです。

まとめ:実践は後編で解説しますm(_ _)m

ここまで見ていただいた方は、ChatGPTとCanvaを組み合わせたメリットや気をつけるべき点などを理解していただけたかと思います。「なかなか実践の解説がこないな〜」と思った方は申し訳ありません!

しっかりとメリット・デメリットをお伝えした上で本題に入った方が、より理解が深まると思いますので、ご了承くださいね。後編では、実践で使えるツールの使い方を詳しく解説していきますので、ぜひご覧ください!